By Juliette Grossmann

Ce matin de juin 2022, j’ai rendez-vous à la Ménagerie du Jardin des Plantes de Paris pour rencontrer les équipes et les participant·e·s du Comité de Science-Fiction (CSF). Au milieu des animaux qui se réveillent de leur nuit, je suis accueillie par la chercheuse Anne-Caroline Prévot, initiatrice et responsable de ce projet hors-norme porté par l’Institut de la Transition Environnementale. Après plusieurs jours de résidence artistique et scientifique, tout le monde s’active pour finaliser les performances et les œuvres qu’ils présenteront au public ce soir à la Cité Fertile de Pantin. Certaines, adossées à un pilier, répètent leur texte, d’autres relisent des pages du Nausicaä de Miyazaki pour chercher une dernière inspiration, tandis qu’un groupe mêle danse improvisée, chant choral et lecture de texte dans une autre salle. Pourtant, dans cette effervescence, les encadrant·e·s, les étudiant·e·s et les artistes prennent le temps d’échanger avec moi et de me raconter ce qu’ils vivent ici. Car c’est bien cela la philosophie du CSF : prendre le temps de faire ensemble.

- Faire dialoguer Art et Science

- Décloisonner les imaginaires, sortir du cadre

- Explorer des trajectoires pour le futur par le récit

- Servir la transition environnementale : le problème de l’impact

- Travailler avec des artistes

- La valeur du collectif

Faire dialoguer Art et Science

Depuis 2018, le Comité de Science-Fiction réunit chaque année des étudiant·e·s et des artistes pour imaginer des mondes futurs qui explorent la soutenabilité du monde et posent des questions de recherche. Chaque saison tourne autour d’un thème en lien avec la transition environnementale : cette année c’est «Réensauvager le futur ?». L’originalité du projet réside – entre autres choses – dans la manière dont l’art et la science sont mis en dialogue : tout au long de l’année, les participant·e·s assistent à des séminaires scientifiques en lien avec le thème, puis ils et elles sont accompagné·e·s par des artistes lors d’une résidence pour créer des oeuvres fictionnelles inspirées par ces savoirs.

L’enjeu est double : d’un côté les sciences (sciences du vivant et sciences humaines et sociales surtout) permettent de comprendre les défis de la crise environnementale à des échelles de temps et d’espace qu’on ne peut pas connaître autrement. De l’autre, les ateliers artistiques aident à sortir du cadre scientifique pour inscrire ces enjeux dans des objets et des expériences tangibles.

Anne-Caroline Prévot, directrice de recherche au CNRS et chercheuse au Muséum d’histoire naturelle, m’explique les deux constats à l’origine du projet. Le premier est que les trajectoires et les modes de pensée proposés par la rationalité scientifique « ne permettent pas aujourd’hui de répondre aux problèmes posés par la crise environnementale et d’envisager le développement durable de la vie sur Terre ». Le deuxième constat est que la science-fiction mainstream «est très limitée quand il s’agit de raconter autrement la nature et la biodiversité». La science-fiction, l’art qui nous donne à voir des mondes futurs possibles, peine à s’inscrire dans les enjeux écologiques contemporains : «C’est normal que les artistes ne connaissent pas l’ampleur et la complexité de ces problèmes», affirme Anne-Caroline.

Décloisonner les imaginaires, sortir du cadre

À partir de ces constats, le but du CSF est simple, mais pas facile : créer, avec des méthodes artistiques, des imaginaires du futur appuyés sur des connaissances scientifiques, pour inventer de nouvelles trajectoires. Pour que les trajectoires soient effectivement nouvelles, qu’elles apportent des transformations, il faut «décloisonner les imaginaires». Anne-Caroline précise : l’art n’est pas indispensable pour décloisonner les imaginaires, mais il apporte autre chose. Voir et faire de l’art, ça ouvre les émotions, l’empathie, ça engendre des compétences et des caractéristiques que la science n’ouvre pas, car tout n’est pas rationnel. L’art et la science sont complémentaires parce que nous sommes des êtres humains complets et complexes.»

Toute la difficulté pour l’équipe est d’offrir aux étudiant·e·s une acculturation scientifique, puis de les accompagner pour sortir du cadre scientifique : «Il faut trouver des méthodes pour guider les gens à casser, à s’affranchir de leurs codes», explique Anne-Caroline. Pour cela, un premier pas est d’amener différemment les connaissances scientifiques. Félix, un participant, se rappelle que «les séminaires, même scientifiques, étaient surtout des moments de découverte, très ouverts et pédagogiques. Ça change !». Les séminaires eux-mêmes sont tournés vers le partage d’expérience et la discussion, permettant à ce doctorant de «s’ouvrir à un autre aspect de la science, propice à l’invention».

Page issue du Cahier du CSF OO2

Un autre pas à faire pour décloisonner les imaginaires est de s’engager dans l’expérimentation, sans savoir ce qui va en sortir. Les étudiant·e·s n’ont pas de contrainte de plausibilité, ni de désirabilité des futurs imaginés. L’objectif n’est pas de trouver des futurs qui adviendront, mais d’ouvrir l’esprit et le corps à des possibilités insoupçonnées, d’être prêts à être surpris par soi-même, par les autres, et par le vivant. L’imagination est maîtresse : «Travailler sur l’art et l’imagination est primordial, il faut sortir du côté prospectif d’anticipation du futur», affirme Anne-Caroline. La responsable du CSF précise :

«Quand on imagine des futurs en sortant des cadres scientifiques, on a plus de liberté pour inventer des mondes bizarres. L’idée était de créer un environnement propice à l’expérimentation.»

Ici, bizarre n’est pas un gros mot. Selon la définition du CNRTL, c’est «ce qui s’écarte de l’ordre habituel», ce dont on a besoin pour proposer de nouveaux chemins civilisationnels pour le futur.

Le cadre scientifique n’est pas le seul dont il faut s’affranchir. Laurent Kloetzer, romancier de science-fiction et artiste encadrant du CSF, a créé avec d’autres auteurs et autrices le collectif Zanzibar pour désincarcérer le futur et se le réapproprier collectivement :

«On constate que les récits sont comme enfermés, monopolisés par les États et les grosses entreprises du numérique notamment. C’est comme s’il y avait peu de choses possibles. Donc nous on fournit des outils pour que chacun puisse participer à les ouvrir. On se base sur l’idée qu’on ne peut pas faire advenir quelque chose qu’on n’a pas inventé.»

Faudrait-il donc tout réinventer ?

Explorer des trajectoires pour le futur par le récit

Le Comité de Science-Fiction ne formule pas de propositions politiques pour le futur, mais crée plutôt «des mondes parallèles pour voir ce qui se passerait si on accentue au maximum certains traits de la société» (Anne-Caroline, citée dans un article de Ouest France). C’est exactement le propos de la science-fiction (1) : extrapoler des données contemporaines vers des univers à venir imaginés. Les relations entre la science et la fiction vont au-delà de l’inspiration artistique, et le CSF valorise à sa manière une dimension des sciences qui est moins connue : l’importance du récit.

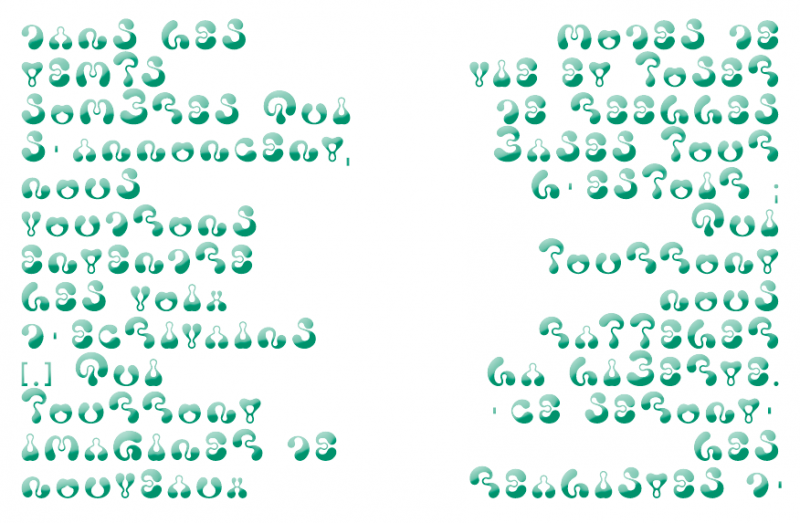

Page 4 du Cahier du CSF OO1, avec une citation d’un discours d’Ursula K. Le Guin (2014) : “Dans les temps sombres qui s’annoncent, nous voudrons entendre les voix d’écrivains qui pourront imaginer de nouveaux modes de vie et poser de réelles bases pour l’espoir ; qui pourront nous rappeler la liberté. Ce seront les réalistes d’une réalité plus large.”

Page 4 du Cahier du CSF OO1, avec une citation d’Ursula K. Le Guin

D’une part, les sciences formulent des récits : elles nous font connaître notre environnement, et racontent quelque chose de notre monde. D’autre part, les sciences ouvrent de nouvelles perspectives et, en avançant dans la connaissance, mettent en lumière l’ampleur de ce qu’on ne connaît pas. Elles créent ainsi des espaces de mystère et d’inconnu qui laissent place à l’imagination. L’auteur Wilfried N’Sondé le disait avec une pointe d’ironie lors d’une table ronde organisée par l’AFD :

«La science, c’est pratique pour la fiction parce que les scientifiques savent très peu, c’est la porte ouverte au récit!» (2).

À partir d’un même fait scientifique, une diversité de récits peut coexister pour l’intégrer dans différentes visions du monde.

Les étudiant·e·s du CSF s’attellent depuis quatre ans à investir ces intervalles entre les faits scientifiques avec des récits originaux. Ceux-ci permettent de favoriser la diffusion des sciences auprès du grand public, mais aussi de créer des imaginaires différents en repoussant les limites de ce qu’on croit comprendre sur le vivant. C’est bien cela le but : donner de la matière aux scientifiques et aux non-scientifiques pour rompre avec leurs certitudes collectives et écouter plus attentivement le vivant. Le sujet n’est pas tant le récit ou le futur, mais la pluralité des histoires qui permettent de dessiner des trajectoires pour la préservation du vivant dans le futur.

Servir la transition environnementale : le problème de l’impact

En se mettant ainsi au service de la transition environnementale, le Comité de Science-Fiction, porté par l’Institut de la Transition Environnementale (ITE), rappelle le caractère éminemment politique des sciences. Issu d’un partenariat entre le Muséum d’Histoire Naturelle et l’Alliance Sorbonne Université, l’ITE cherche «à intégrer de nouveaux publics et créer du dialogue entre chercheurs pour mettre en œuvre des trajectoires de développement qui préservent la viabilité de la planète pour les humains et les non-humains.»

Pourtant, il y a une question à laquelle les encadrants et encadrantes peinent à répondre, c’est celle de l’impact, c’est-à-dire de l’effet produit par leur projet. L’impact est aujourd’hui un critère primordial pour juger de l’utilité d’une démarche : il faut qu’elle ait de l’impact, qu’elle produise quelque chose qui soit une forme de retour sur investissement. Et surtout, qu’elle puisse le prouver. Est-ce que les contenus produits par le CSF ont réellement inspiré de nouvelles trajectoires écologiques pour des scientifiques et des non-scientifiques ? Quantifier et mesurer ce type d’effet est proche de l’impossible. À défaut d’un impact quantifiable, je vais regarder de plus près ce qui a de la valeur pour les gens impliqués dans ce projet.

Grégoire Moulin-Morabito, scénographe accompagnant les participant·e·s à la mise en œuvre et en scène de leurs idées, me raconte son émerveillement devant les œuvres produites : «Chaque année, je suis surpris par la qualité des productions, artistiquement et en termes de nouveaux imaginaires. Ça permet de se poser les bonnes questions. Cette année, sur le thème du réensauvagement du futur, la première question qui est ressortie des échanges était qu’il fallait d’abord s’ensauvager soi-même, et pas juste les milieux.»

Page issue du Cahier du CSF OO2

Pour Laurent Kloetzer, romancier, l’intérêt du CSF est moins dans la qualité des contenus produits que dans l’expérience elle-même : «Je crois que les contenus produits ont une valeur surtout parce qu’ils apportent quelque chose à celui qui les crée, et parce qu’ils sont créés dans le cadre d’une expérience qui, elle, a beaucoup de valeur.» Laurent organise des ateliers d’écriture porté par la conviction qu’écrire «c’est l’occasion de formuler une pensée dont on n’a parfois même pas conscience. Et le mettre en forme c’est créer un contenu qui pourra nourrir d’autres choses, d’autres personnes, et autour duquel on peut dialoguer.» Il me raconte que les participant·e·s opèrent souvent un véritable changement de vision des choses, voire un changement de vie après leur expérience du CSF.

Anne Berchon, animatrice de théâtre-forum encadrant les participant·e·s du CSF depuis la première saison, me partage son avis : «je suis complètement en phase avec le projet politique du CSF, ça fait sens pour moi personnellement et professionnellement.» Le CSF permet ainsi de réunir des personnes qui s’engagent toutes à leur manière pour la transition environnementale, créant ce que l’historien Gérard Noiriel appelle «une véritable communauté de chercheurs engagés » (3), indispensable pour développer une pratique réflexive et critique des sciences. Communauté ne veut pas dire entre-soi, et Célia, une participante, m’explique qu’elle ose s’exprimer ici «parce que tout le monde partage une conscience du sujet de la crise écologique, mais avec des points de vue différents, ce qui permet la discussion.»

Travailler avec des artistes

La communauté créée par le CSF ne réunit pas que des chercheur·e·s (ou futurs chercheur·e·s), mais aussi des artistes engagé·e·s : Anne, Grégoire, et Laurent, cités plus haut, et Ada La Nerd, créatrice sonore. Pour Grégoire, le CSF est « une expérience hors-cadre, hors-champ » qui permet à celles et ceux qu’il encadre de « se découvrir un potentiel créatif insoupçonné, d’être fiers d’eux. Souvent, ça permet aussi de leur faire découvrir un nouveau regard sur leur discipline, et sur la vie en général. » Ici il est plus encadrant qu’artiste, il est là pour amener un public vers des pratiques artistiques dont il n’a pas l’habitude : «C’est eux les créateurs», précise-t-il.

Anne a créé CoTéAct, une équipe pluridisciplinaire d’intervenant·e·s artistes qui accompagnent des collectifs sur des problématiques sociales par la mise en situation et le jeu :

«Ici j’utilise des outils de ma pratique de théâtre-forum pour aider les étudiant.e.s à mobiliser leur corps. Grâce à mes exercices, ils reprennent possession de leur corps, ils se délient, ils se découvrent.»

Page du Cahier du CSF 002

Les artistes sont là pour transmettre leur méthode artistique plutôt que mettre en avant leur pratique personnelle. Laurent admet que son travail au CSF ne nourrit pas ses romans, mais «vivre des expériences enrichissantes et dialoguer fait partie du travail d’artiste». Il me raconte le plaisir qu’il a à être surpris par un étudiant :

«Je leur ai fait faire un exercice sur le thème de l’oracle comme genre littéraire : ils devaient se promener dans le Ménagerie et recueillir des impressions. Ensuite, ils devaient prendre une impression et la raconter comme si à travers elle, le monde voulait leur dire quelque chose d’important. Un des étudiants m’a surpris en allant plus loin : il a écrit un nouveau texte en rassemblant les textes de tout le monde, et il a fait un truc vraiment génial!».

Le CSF est un espace d’expérimentation artistique : «Chaque année, on invente des formats avec les artistes», me partage Anne-Caroline avec enthousiasme. Laurent confirme qu’il peut expérimenter des outils et des méthodes : «C’est hyper intéressant de réfléchir à des outils adaptés au public et à la situation». Il peut ainsi créer et tester des Protokools, c’est le nom que le collectif Zanzibar donne à ses exercices d’écriture d’imagination du futur. L’important, c’est de pouvoir travailler ensemble dans le respect mutuel. Ou comme le dit Anne-Caroline, la responsable du CSF :

« Le principal avec les artistes c’est de leur foutre la paix : chacun son métier ».

La valeur du collectif

L’enthousiasme est manifestement ce qui réunit les personnes présentes ici. Les étudiant·e·s ont répondu à un appel à candidature pour participer. Ils et elles sont choisis pour la diversité des profils : l’idée est de mélanger les disciplines, les âges, les genres, les niveaux de formation, etc.

«L’intérêt du CSF c’est de croiser les disciplines, mixer, brasser, mélanger : aujourd’hui, le décloisonnement est un énorme enjeu, dans tous les aspects. Ce projet, c’est un ovni», clame Anne Berchon.

C’est aussi parce que les œuvres produites sont faites autrement, par des personnes différentes, qu’elles peuvent s’affranchir du mainstream. Qu’on ne s’y trompe pas, le CSF n’est pas une formation pour devenir artiste, et les œuvres produites n’ont pas la même dimension qu’un travail professionnel de longue haleine. Notamment parce que, comme le rappelle Laurent Kloetzer : «Les œuvres créées par des personnes qui ne sont pas des auteurs sont beaucoup plus difficiles d’accès, elles ne sont pas faites pour être lues et appropriées par d’autres.» L’idée n’est pas de créer des chefs-d’œuvres en trois jours. L’idée c’est de créer, et plus exactement, de créer ensemble.

La dimension collective répond à l’ambition de l’ITE de créer du dialogue et intégrer de nouveaux publics, conditions à la fois de l’action politique et de la recherche scientifique. Pour cela, il faut commencer par faire groupe, et Anne est là pour ça **: «J’interviens au début pour créer du lien entre eux. Ils n’ont que quelques jours pour créer ensemble, il faut qu’ils se fassent confiance et qu’ils créent une dynamique de groupe», explique Anne. Il apparaît que beaucoup d’étudiant·e·s et de chercheur·se·s ont un grand besoin de dynamiques collectives. Félix, un doctorant qui participe cette année au CSF, interrompt son travail pour me partager la dimension thérapeutique de son expérience :

«Mon anxiété climatique est focalisée sur la perspective de l’effondrement. Dans mon laboratoire on est coincés dans cette idée, et on n’a pas de démarche collective pour prendre soin des uns des autres face à cette peur partagée. J’avais envie de vivre une expérience avec un groupe, parfois je me sens seul dans ma recherche.»

Le problème de l’éco-anxiété résonne aussi pour Célia, une autre participante étudiante en Master d’architecture, mais qui se sent «reboostée après cette expérience».

Finalement, quelle que soit la mesure d’impact du CSF (sur les CSFistes, et sur les scientifiques et non-scientifiques qui accèdent à leurs œuvres), il apparaît que ce qui met tout le monde d’accord c’est la puissance de l’expérience sociale vécue ici. Dans un contexte où l’anxiété face à la crise environnementale se décuple, alimentée par des récits d’effondrements et de guerres, un espace de confiance, de décloisonnement et d’expérimentation comme celui créé par le CSF est précieux. Félix a «repris confiance dans les êtres humains», c’est-à-dire dans notre capacité à inventer ensemble, à se serrer les coudes pour faire face aux faits tels qu’ils nous apparaissent. Il conclut :

«Quoi qu’il se passe — et ce sera terrible — maintenant je me dis qu’on trouvera quand même de la joie et du partage.»

Notes

- Définition de la science-fiction par le CNRTL : «Genre littéraire et cinématographique décrivant des situations et des événements appartenant à un avenir plus ou moins proche et à un univers imaginé en exploitant ou en extrapolant les données contemporaines et les développements envisageables des sciences et des techniques.»

- L’auteur écrit des romans à partir de découvertes scientifiques. Son prochain roman racontera une histoire d’amour de plancton : il est inspiré de son immersion sur la goélette Tara avec des scientifiques chargés de sonder les mystères des micro-organismes marins.

- Gérard Noiriel, Penser avec, penser contre. Itinéraire d’un historien, Paris, Berlin, 2003, p. 248.